2025/5/28

パッチクランプ法の簡単な歴史 — パート1:電気生理学の基礎を築く

電気生理学は、常に時代の先を行く分野でした。現代の科学者である私たちは、何世紀にもわたる洞察、観察、そして創意工夫の積み重ねの上に立っています——それは、かつての神秘的な推測から、単一チャネル記録のような精密な技術にまで及びます。本シリーズ『パッチクランプ電気生理学の歴史』の第1回では、イオン電流や膜電位に関する現代の理解へとつながる、基礎的な実験、誤解、そして科学的飛躍を振り返ります。

初期理論:古代から啓蒙時代にかけての思索の萌芽

電気生理学の起源は2世紀にまで遡ります。当時、PergamumのGalenは、神秘的な「プシュキコン・プネウマ(精神的気息)」、すなわち動物精気が中空の神経を通って流れ、筋肉の運動を制御していると提唱しました。この考えは神秘的ではあるものの、神経系の機能的役割を概念化しようとした初期の試みといえます。

1600年代には、René Descartesをはじめとする思想家たちが、Galenの「プネウマ(精気)」の概念を、脳と筋肉の間を伝わる「優れた炎」として再解釈しました。この哲学的転換は、信号伝達に物理的(ただし未定義の)メカニズムが存在する可能性を示唆するものでした。しかし、1665年にJan Swammerdamが画期的な実験を行うまで、この分野が実証的な基盤を得ることはありませんでした。Swammerdamは、神経機能に関する水力モデルを否定し、カエルの神経を電気的および機械的に刺激して筋収縮を観察することで、生体電気時代の実験的基盤を築きました。

電気の時代:Galvani、Volta、そして動物電気の誕生

18世紀、Luigi Galvaniの功績により、科学は大きく変革を遂げました。妻 Lucia Galeazziや甥 Giovanni Aldiniとともに、 Giovanniは「動物電気」という概念――すなわち、生体組織内に固有の電気的な力が存在するという考え――を提唱しました。彼のカエルの脚を用いた実験は、現在の興奮性細胞の研究において基本概念となっている“飽和期”や“不応期”の観察につながりました。

Galvaniはさらに踏み込み、筋線維の表面に存在する水で満たされたチャネルが電気的興奮を可能にしていると提唱しました。この仮説は、現代のイオンチャネルに関する理解を先取りする、驚くほど先見的なものでした。

Voltaが提唱した「接触電気説」は、学術界に論争を巻き起こしましたが、それによって生体電気現象への関心はむしろ高まりました。このように、対立する理論がさらなる探究を促すという構図は、現代の電気生理学の研究においても依然として見られる現象です。

計測技術の構築:19世紀における測定科学の台頭

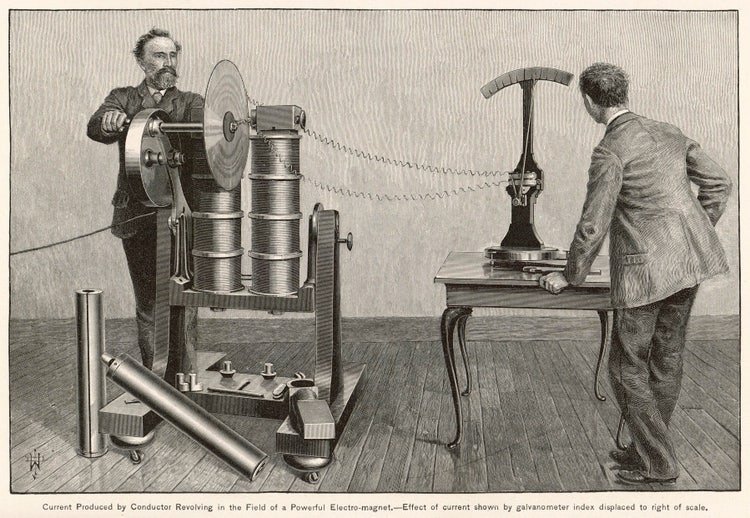

19世紀の科学者たちは、哲学的な思索から計測機器を用いた実証的な科学へと関心を移していきました。Oersted、Ampère、Pouilletによって改良されたガルヴァノメーターは、生体電流を検出する最初の装置となりました。Leopold Nobiliはこの装置を用いて筋肉における熱電現象を記録したと考えましたが、Carlo Matteucciがこの解釈を修正し、その信号が生物学的起源であることを実証しました。

Emil du Bois-Reymondの登場により、この分野は大きく飛躍しました。彼は世界で初めて活動電位を記録し、「エレクトロトーナス(electrotonus)」や「ネガティブ・シュヴァンクング(negative Schwankung)」といった用語を導入しました。彼の研究により、筋肉や神経の表面電位が興奮時に変化することが明らかになり、さらに、イオンチャネルがまだ発見されていなかった時代に、イオン特異的な伝導性の変化を仮説として提示していました。

19世紀の最後に統合的な洞察をもたらしたのがJulius Bernsteinでした。彼は自作の差動レオトーム(differential rheotome)を用いて、Helmholtzが記録した神経インパルスが、Bois-Reymondの「シュヴァンクング(変動)」と同一の現象であることを証明しました。Bernsteinは静止電位および活動電位の定量的記録を行い、静止電位がK⁺選択性に由来するという理論を提唱しました。このモデルは、20世紀の電気生理学を方向づける概念的枠組みとなりました。

未来への展望

何世代にもわたる科学者たちが、精神的・形而上学的な解釈から、測定可能なメカニズムへの移行によって基盤を築いてきました。動物電気から膜理論への進展を通じて、電気生理学は哲学的思索から厳密な科学へと変貌を遂げたのです。次回の投稿では、細胞内記録の黄金時代、ボルテージクランプ法の誕生、そして現在のパッチクランプ技術へとつながる実験的ブレークスルーについて掘り下げていきます。

さらに深く学びたい方は、経験豊富なパッチクランプ研究者から初心者まで幅広く活用できる、包括的な「Axon Guide to Electrophysiology」をぜひダウンロードしてください。

次回予告:第2部「装置の構築:ダイオウイカの巨大軸索からギガオームシールへ」もお楽しみに。

参考文献

- Verkhratsky, A. et al. From Galvani to patch clamp: the development of electrophysiology. Pflüg. Arch. Eur. J. Physiol. 453, 233–247 (2006).

- Cobb, M. Exorcizing the animal spirits: Jan Swammerdam on nerve function. Nat. Rev. Neurosci. 3, 395–400 (2002).

- Pearce, J. Emil Heinrich Du Bois-Reymond (1818–96). J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 71, 620 (2001).

- Seyfarth, E-A. Julius Bernstein (1839–1917): Pioneer neurobiologist and biophysicist. Biol. Cybern. 94, 2–8 (2005).